Por Mabel N. Cernadas | UNS-CONICET

En este artículo se caracteriza el universo poblacional de Bahía Blanca, desde su transición de enclave fronterizo a urbe modernizada entre fines del siglo XIX y principios del XX, hasta la consolidación de su perfil como ciudad mediana y de intermediación en la primera década del siglo XXI.

En el desarrollo se da cuenta de las transformaciones operadas en la estructura y dinámica social, dos facetas aisladas con fines analíticos, pero que se presentan como interrelacionadas. Para su mejor comprensión se han establecido tres etapas.

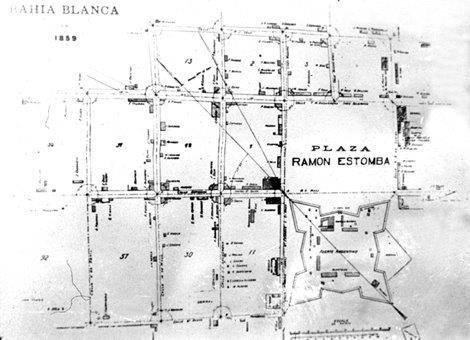

La primera, entre 1828 y 1879, se inicia con la fundación de la Fortaleza Protectora Argentina junto al puerto natural sobre la ría denominado Puerto Esperanza, por el coronel Ramón Estomba, militar de la guerra de la independencia, hasta la expedición militar llevada a cabo por el Ministro de Guerra Julio A. Roca al Río Negro entre 1878 y 1879.

La segunda, entre 1880-1970, analiza la gradual incorporación de Argentina y Bahía Blanca y su región al modelo agroexportador como proveedora de materias primas, potenciando las posibilidades de su puerto de aguas profundas. Se aborda aquí la sociabilidad de esa población heterogénea y cosmopolita, hasta mediados de la década del setenta, cuando la crisis del modelo se produjo en el marco del régimen de facto que se inició en 1976 que promovió el terrorismo de Estado y la violación de las libertades públicas e individuales para eliminar la conflictividad social y remodelar “desde arriba” la sociedad y el Estado.

La tercera etapa que queremos caracterizar abarca desde los primeros años de la década del setenta hasta 2010, fecha del último Censo Nacional de Población y Vivienda. La última dictadura cívico-militar puso en marcha un conjunto de reformas de carácter neoliberal entre las cuales se incluyeron la reforma del Estado, la desregulación económica, la apertura comercial y la flexibilización laboral que sería concretada en los años noventa. Este proceso de hondas transformaciones estructurales agudizó la conflictividad social instalando en el espacio público nuevas demandas.

Etapa I | La vida en la Fortaleza Protectora Argentina: entre la miseria, la soledad y la incertidumbre (1828-1879)

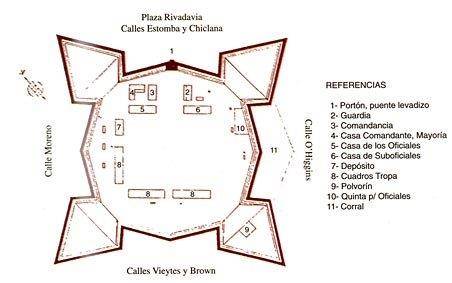

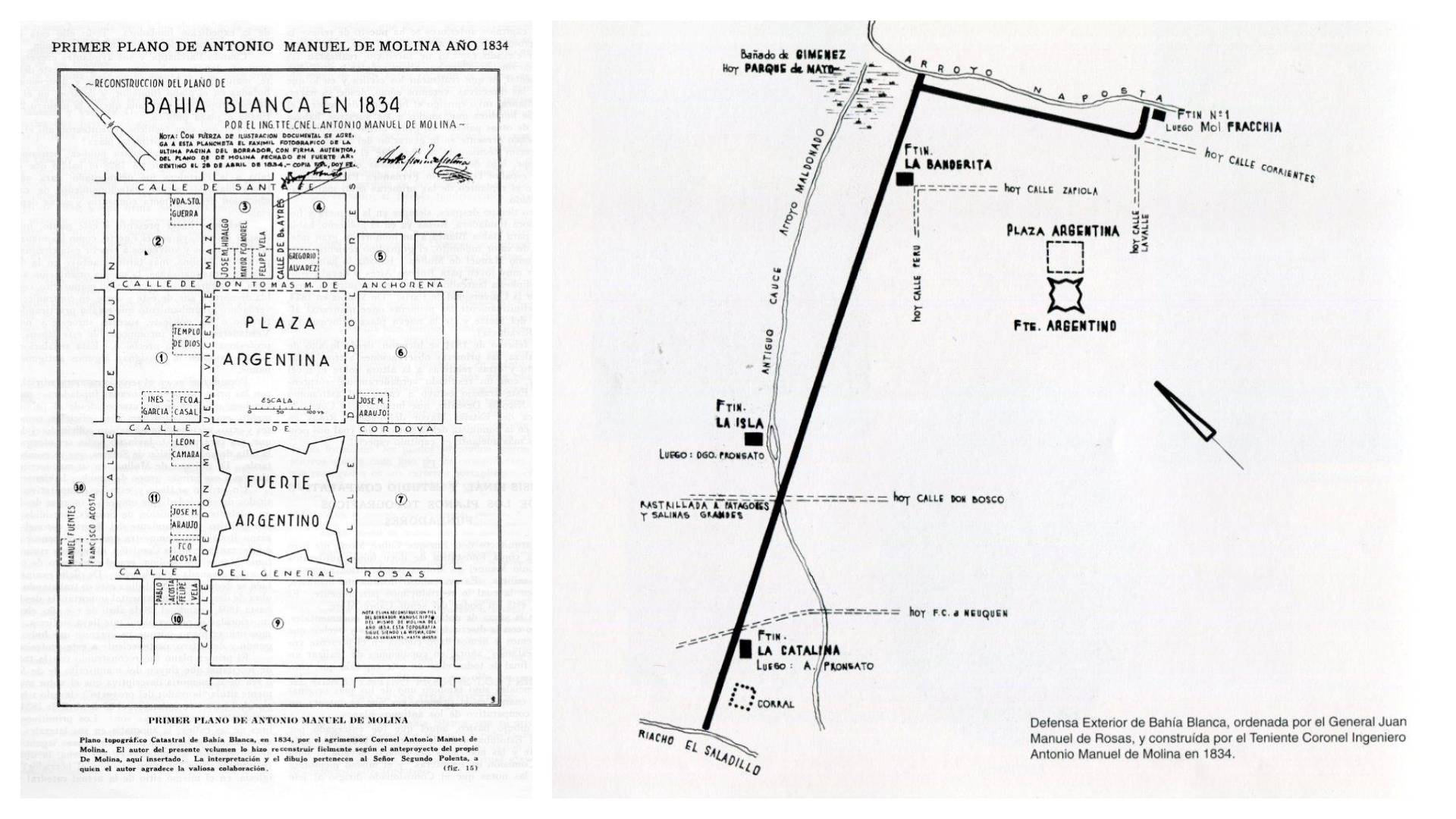

La fundación de Bahía Blanca fue el resultado de un movimiento de avance de la frontera interior dispuesta en 1827 por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El establecimiento de una guarnición militar, en un espacio casi deshabitado, respondía a circunstancias políticas y estratégicas más que a necesidades económicas o demográficas y el encargado de realizar este avance fue el coronel Ramón Estomba, militar de la guerra de la independencia.

El fundador denominó al nuevo fortín como Fortaleza Protectora Argentina y al puerto natural sobre la ría como Puerto Esperanza.

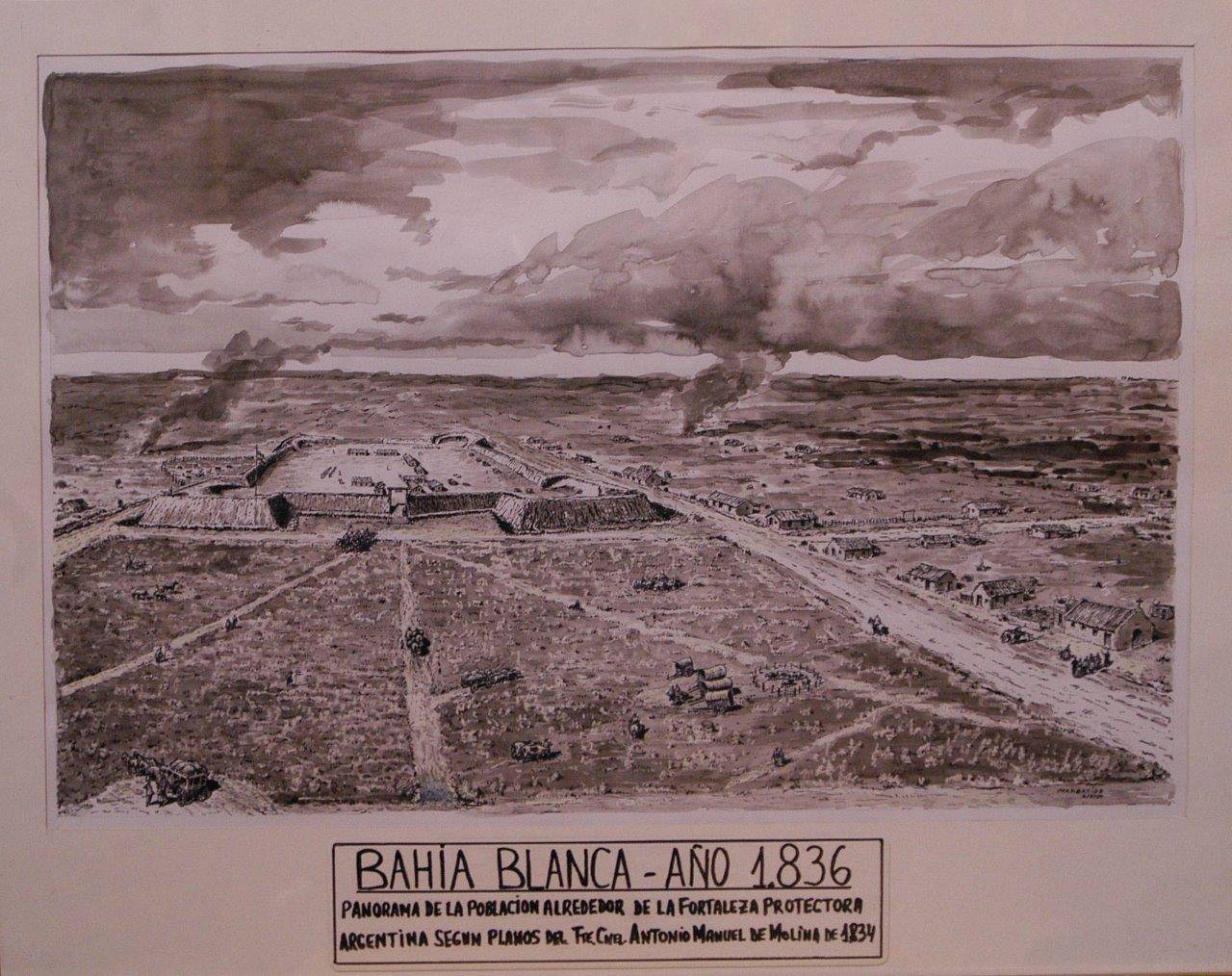

La existencia del precario villorrio, condicionada esencialmente por la agresiva vecindad de las tribus indígenas, hizo que prevaleciera la vida castrense y recién en 1832 aparecen indicios de una vida aldeana estable, aunque de características rudimentarias dadas las restricciones propias de un enclave de frontera.

El aspecto del incipiente poblado era escasamente atractivo. En agosto de 1833 arriba allí el naturalista Carlos Darwin, quien escribe en su diario:

Bahía Blanca, apenas merece el nombre de aldea, pues sólo tiene unas cuantas casas y las barracas para la tropa dentro de una muralla que tiene al pie un foso profundo.

Y más adelante explica sobre su origen:

El gobierno de Buenos Aires lo ocupó injustamente por la fuerza… De aquí la necesidad de las fortificaciones, las pocas casas y la escasa tierra cultivada dentro del recinto de la muralla; ni siquiera el ganado mayor está seguro de los ataques de los indios más allá de los límites del llano en que se levanta el fuerte. (Darwin, Charles. R, Diario del Viaje de un naturalista alrededor del mundo en el navío de S. M.Beagle, 1921).

Poco antes, Roberto Fitz Roy, comandante del navío Beagle, donde viajaba Darwin, visitó el lugar y tras describir el recinto de paredes de barro que correspondía a la fortaleza, agregaba:

Dentro y fuera del fuerte se veían ranchos y una que otra casucha, y no se requería más para los pobladores que, incluso la guarnición, solo sumaban cuatrocientas almas. El Fuerte Argentino ha adelantado muy poco desde su establecimiento, aun cuando es núcleo de lo que puede llegar a ser un lugar de importancia. (Parker King, Phillip y Fitz Roy Robert, Narración de los viajes de levantamiento de los buques de S. M. Adventure y Beagle en los años 1826 a 1836, 1933).

Esta situación se mantenía veinte años después. El censo realizado por el gobierno del Estado de Buenos Aires en 1854 indica que en el lugar estaban radicados 941 habitantes, todos ellos en el perímetro urbano. En este período, y paralela a la lenta expansión de las propiedades ganaderas, algunos fuertes y unos pocos poblados, la dirigencia arbitró distintas medidas para evitar el despoblamiento de la campaña y restablecer la seguridad de la frontera: la organización de las municipalidades, la formación de colonias agrícola-militares y el avance gradual en una línea fortificada para proteger a las poblaciones. Esta última estrategia de ocupación gradual correspondió a la traza de la denominada Zanja de Alsina.

Un acontecimiento de trascendencia ocurre en 1856, que habría de transformar la vida del pueblo. Ese año arriba a Bahía Blanca más de un centenar de pobladores constituido por los legionarios italianos y sus familias, que integraban la Legión Agrícola Militar, al fracasar la colonización de Nueva Roma.

Estos colonos, soldados italianos imbuidos de ideales liberales, se integraron con rapidez en la pequeña aldea, que al reiniciarse la guerra con los indígenas solo contaba con 776 habitantes, desempeñándose en actividades comerciales, artesanales, en los servicios de transporte terrestre –galeras y carretas- marítimos y en la producción agropecuaria. Algunos de ellos, con cierta preparación, como los integrantes de la familia Caronti comenzaron a dar una fisonomía distinta al poblado y poco tiempo después pasarían a formar parte de la élite de la ciudad. No obstante, también en ese año se produciría otro acontecimiento traumático cuando una epidemia de cólera diezmó a la población: alrededor de 500 fallecimientos, más de la mitad de la población radicada en el lugar.

Los pueblos indígenas y los blancos negociaban y convivían, vinculándose entre sí de las maneras más diversas. Comerciaban o hacían truque de diferentes productos, realizaban de forma conjunta tareas comunitarias, participaban de la defensa o en los conflictos políticos internos, compartían creencias y supersticiones y hasta mezclaban su sangre por matrimonios y uniones de hecho. En sentido estricto la guerra no era blancos contra indios, porque tanto unos como otros luchaban en el bando contrario contra sus hermanos de raza. No obstante, puede decirse que estas dos décadas constituyeron una de las épocas más violentas de la historia de la frontera bonaerense.

La población del fuerte y de los toldos tenía en la época un común denominador: el sufrimiento, la miseria y el permanente estado de tensión. Los abastecimientos eran escasos y los sueldos y las raciones para los indígenas llegaban con bastante atraso. Sin duda, la vida en la guarnición era dura, porque a las tareas estrictamente militares se sumaban trabajos como la construcción y reparación de las defensas, la fabricación de adobes, la preparación de terrenos para sementeras, el cultivo de chacras, la apertura de caminos y mucho más. La tropa era sufrida, brava, ignorante y, a veces, difícil de conducir, pero que respetaba en sus superiores el carácter y el valor. El aislamiento, la soledad y las privaciones hacían indispensable el mantenimiento de una disciplina estricta, que a veces llegaba a ser excesiva y hasta arbitraria que por lo general limitaba las deserciones.

Debe aclararse, sin embargo, que las necesidades del soldado criollo eran realmente modestas. La carne era el alimento básico y la ración se completaba con algunos víveres secos —arroz, galleta o sal— y rara vez los “vicios” yerba, azúcar, tabaco, papel y jabón. Estaba terminantemente prohibida la venta de alcohol, lo que no significaba que se acatase la veda dado que algunos comerciantes en sus pulperías se beneficiaban con la venta de bebidas espirituosas.

No estuvieron ausentes en la frontera las mujeres, ya que su presencia fue fundamental para arraigar las tropas al lugar, reducir las deserciones y las fugas de los soldados. En su gran mayoría las fortineras provenían del mundo rural, eran pobres, analfabetas, mestizas, mulatas e indígenas, llevadas por lo general de manera forzada para acompañar a los soldados y eran también víctimas de disciplinamiento social. Además del trabajo doméstico: cocina, lavado de ropa, cuidado de los animales y cultivos, crianza de niños, atención de los enfermos y heridos con el conocimiento que tenían sobre hierbas curativas o a través de la “cura de palabra”; constituían el apoyo físico y moral de sus hombres e incluso, algunas revistaban formalmente en el ejército y recibían racionamiento.

El primitivismo de la población militar también se observaba en el ámbito civil, porque a la indefensión e inseguridad, el desconocimiento de las pautas de la vida civilizada y el desamparo se sumaban las precarias condiciones de higiene y sanidad de la vida cotidiana, los malos hábitos y la escasa alimentación, la promiscuidad y la falta de recursos y conocimientos para evitar las enfermedades. Estas se convertían en verdaderas epidemias que hacían estragos entre los habitantes del fuerte, del poblado y de los toldos.

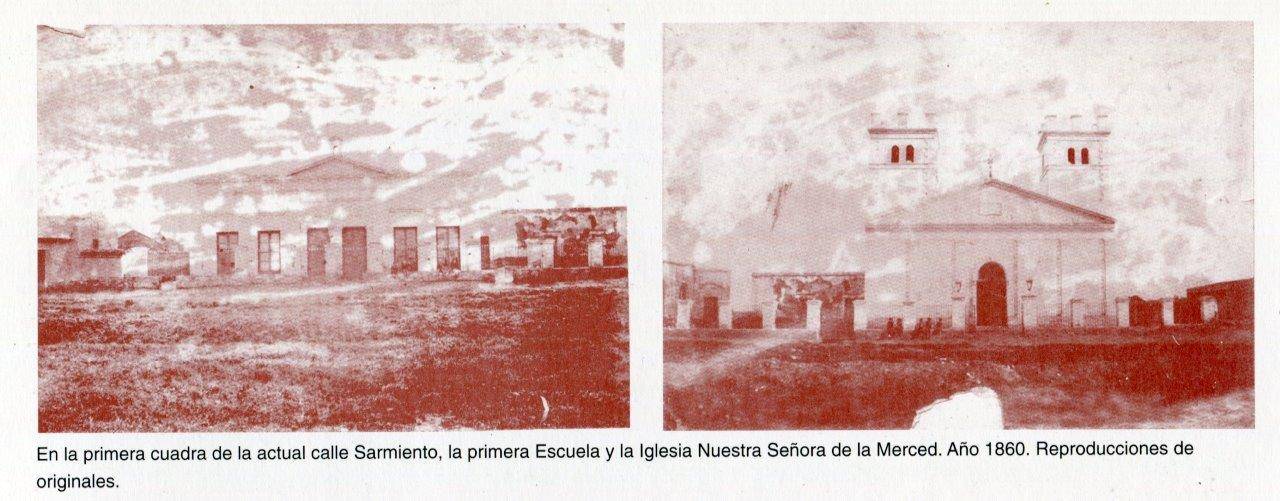

No era mejor la situación de los habitantes de Bahía desde el punto de vista espiritual o educativo. No obstante, en los primeros años de la década siguiente se inauguraba el primer edificio escolar construido para esa finalidad, lográndose una mayor regularidad en el desarrollo de las actividades escolares. Si las dificultades fueron grandes para el funcionamiento de la escuela de varones, mayores habrían de ser las que surgirían al tratar de instalar un establecimiento educativo para niñas por la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires. Los inconvenientes se subsanaron una década más tarde, hacia 1866, con el nombramiento de dos oriundas de la población: Gregoria Palao y Ciriaca Palao de Laspiur.

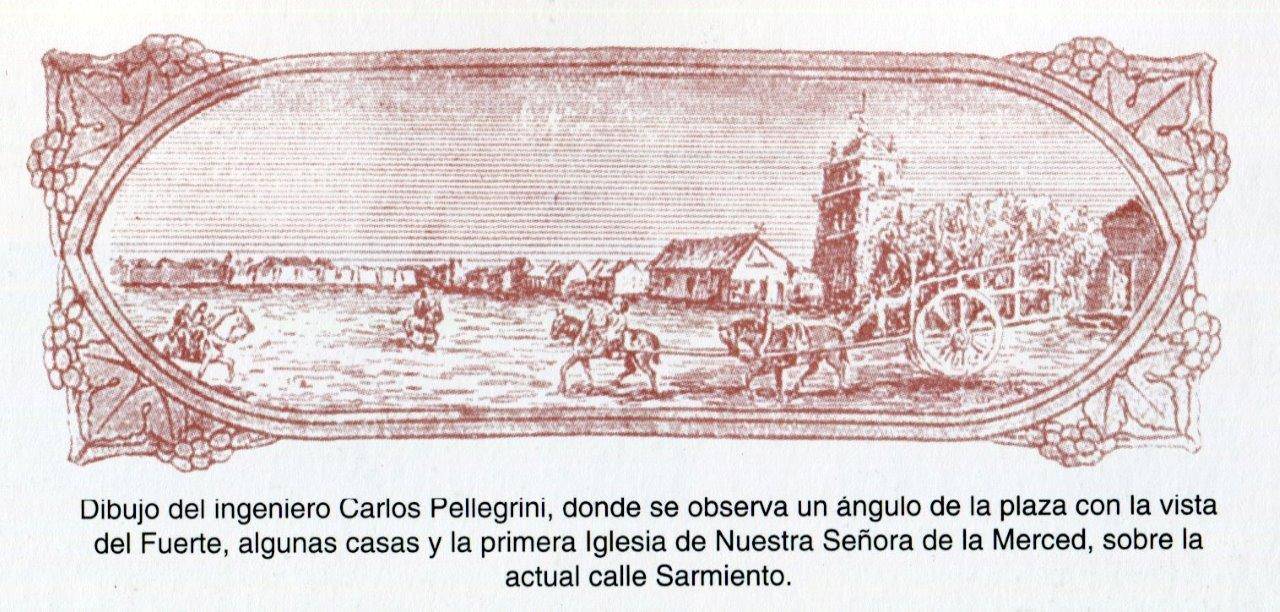

Para asegurar las fronteras internas debía incorporarse efectivamente a la soberanía del estado áreas cuyas características geográficas, climáticas y ecológicas eran desconocidas. La ocupación y el poblamiento de estos territorios sólo sería posible después que se hubieran realizado las exploraciones y estudios respectivos. Para cumplir estos propósitos llegó a Bahía Blanca a principios de 1859 la Comisión Exploradora del Sur, presidida por el ingeniero Carlos Pellegrini. La primera impresión que recibió del pueblo el científico era poco halagüeña. Así escribía:

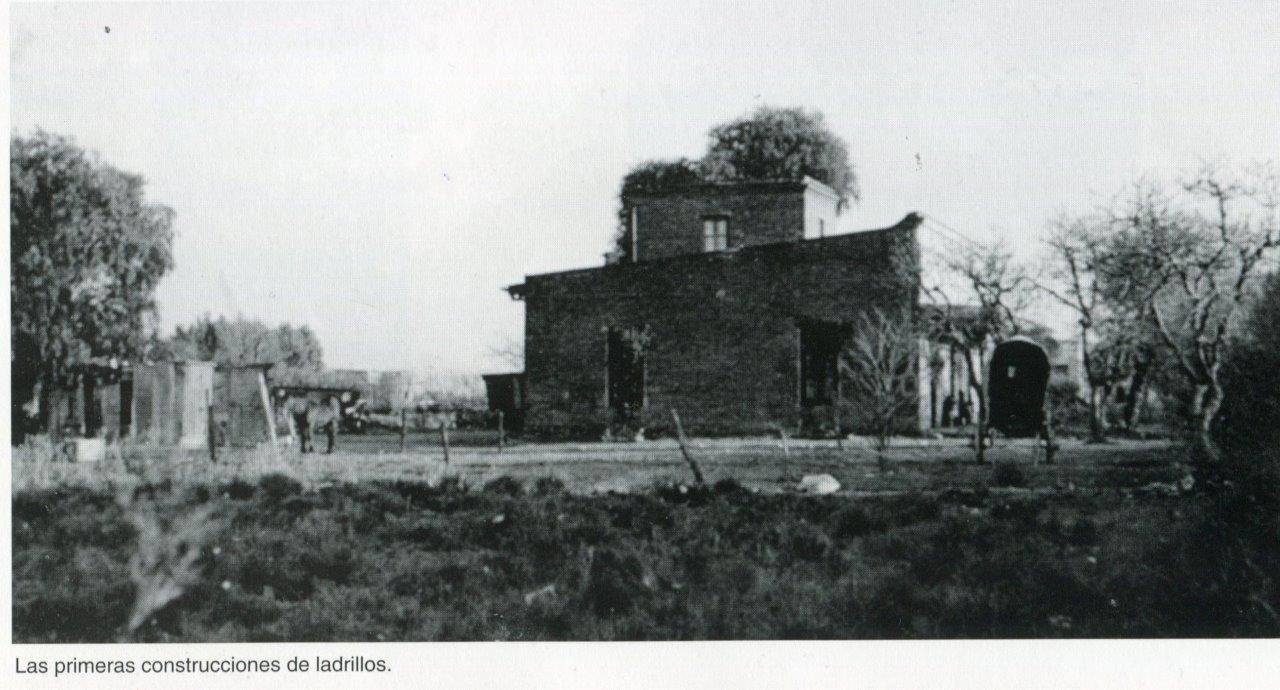

El aspecto de Bahía Blanca “nada tiene de agradable, el color ceniciento de las casas es la principal causa”. No obstante, el mismo señalaba que habían comenzado a realizarse algunas construcciones particulares con paredes de ladrillo cocido, revocadas y blanqueadas, que rompían la monotonía entre los modestos ranchos de paredes de adobe y techos de paja que predominaban en el poblado. Su crítica también se extendía al estado ruinoso en que se hallaban la iglesia, el molino harinero y hasta el mismo fuerte. Por ello, recomendaba desmantelar la “caricatura de fuerte” edificando en su lugar la casa municipal, un par de escuelas, una iglesia decente, un tribunal y una prisión.

Las características de la población bahiense fueron también motivo de las observaciones y comentarios del ingeniero italiano. Como toda población de frontera, su principal peculiaridad era la heterogeneidad. Esta se daba, tanto en el ámbito militar como en el civil.

El soldado para el servicio de frontera era reclutado entre los sectores más pobres de la población, lo que explicaba la heterogeneidad racial de los cuerpos militares. La tropa estaba formada por voluntarios, enganchados y destinados. Estos últimos, individuos que habían sido incorporados forzosamente o que la justicia enviaba a los fuertes y fortines para cumplir determinada condena. Un informe del coronel Ramón Burgeois de 1852 indicaba que, de las 46 plazas, más de la mitad eran de raza negra, prisioneros brasileños que al término de la guerra se engancharon en el ejército argentino.

La visión de Pellegrini de la población civil no era mejor ya que entendía que esta no podía convivir con presidiarios e indios, aunque estos fueran amigos. Señalaba al respecto:

…no debe esperarse una marcha sobresaliente hacia el progreso de parte de una población en cuyo seno derramamos bárbaros y criminales, una sociedad colocada entre el desierto y el presidio. (Pellegrini, Carlos, Comisión exploradora de Bahía Blanca, 1860/1861).

A pesar de contar con más de tres décadas, no se habían producido grandes cambios en la pequeña aldea de frontera. Su vecindad con el territorio dominado por los pueblos originarios aún la mantenía sumida en el peligro, el atraso y la pobreza. No obstante, comenzaban a vislumbrarse algunas modificaciones que perfilaban las posibilidades futuras de la región. En el informe citado de Pellegrini su autor concluía:

Ese pueblo infeliz, azotado por la arena…antes de cien años será una ciudad floreciente…una ciudad que regarán fuentes naturales, que rodearan pintorescas villas a lo largo del romántico Napostá, un puerto de condiciones inmejorables, el primero de la República Argentina. (Pellegrini, Carlos, Comisión exploradora de Bahía Blanca, 1860/1861).

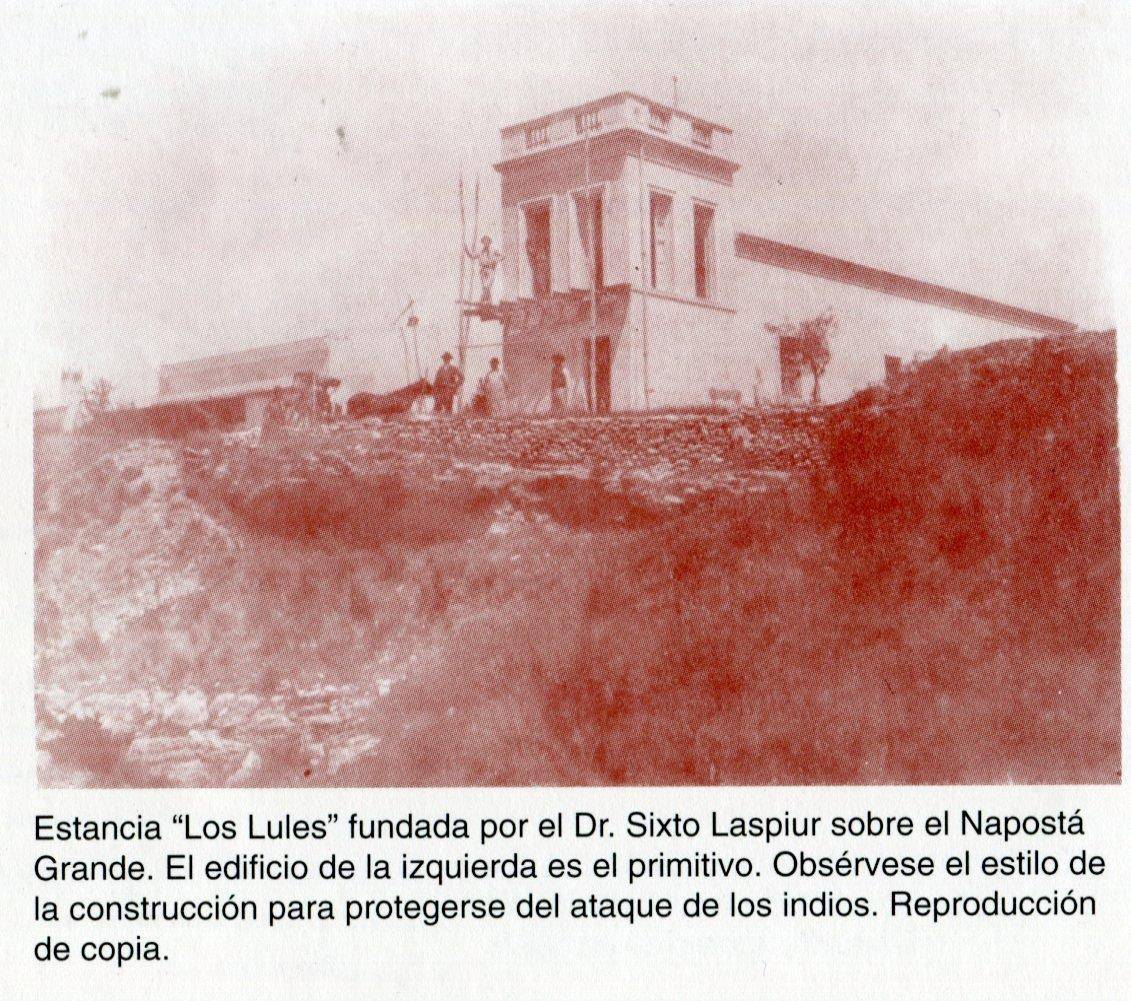

Un prolongado cese de las hostilidades con los pueblos indígenas en la década del sesenta permitió que se fueran radicando fuera de los límites del pueblo algunas explotaciones rurales con viviendas permanentes. Zonas alejadas sobre los arroyos Napostá y Sauce Chico y sobre los ríos Sauce Grande y Colorado se convirtieron en estancias dedicadas a la cría de ovejas, y en menor medida, al cultivo de cereales.

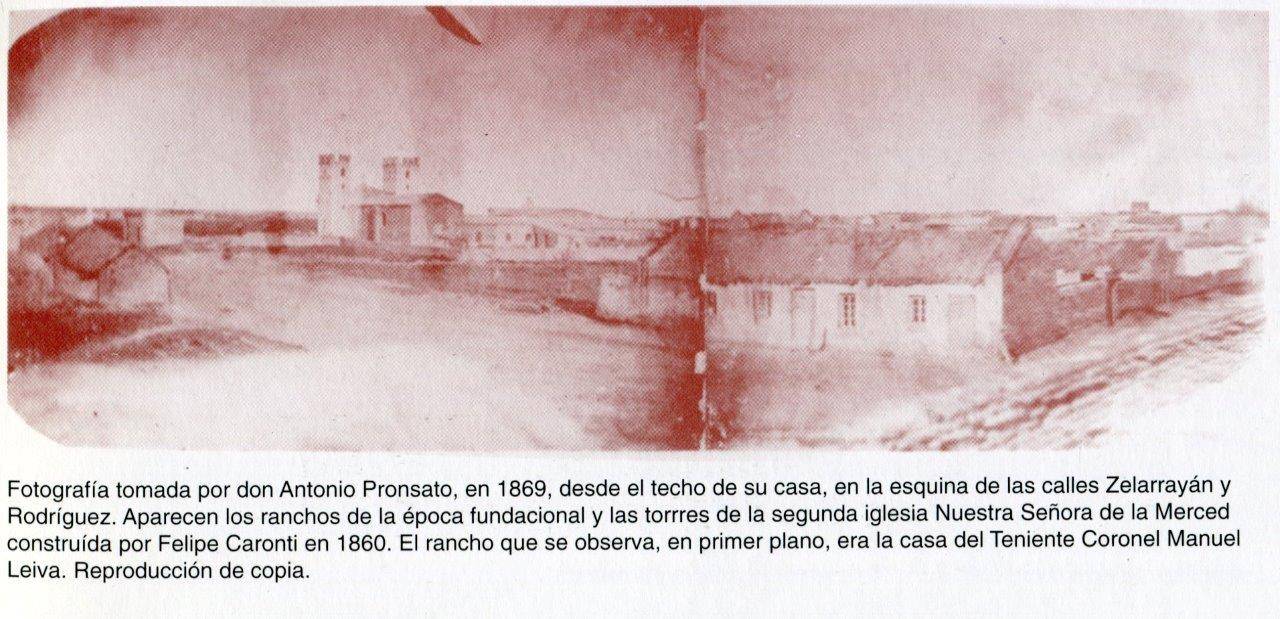

El primer censo nacional realizado en 1869 bajo la presidencia de Domingo F. Sarmiento constataba que el partido totalizaba 1.472 habitantes, de los cuales el 72 % eran urbanos —70,2 % argentinos, 12,9 % indígenas y 16,9 % extranjeros— y 28 % rurales.

Aunque la producción de la región comenzaba a interesar en los círculos económicos de Buenos Aires, no se produjeron grandes cambios en la sociedad local hasta la expedición llevada a cabo por el Ministro de Guerra Julio A. Roca al Río Negro entre 1878 y 1879. A partir de esa fecha se abriría un nuevo capítulo para el poblado fronterizo que vamos a reseñar en la próxima nota.

Sobre esta primera etapa (1828-1879) puede consultarse: Carlos Pellegrini, Comisión exploradora de Bahía Blanca en Revista del Plata, Buenos Aires, 1860/1861; Charles. R, Darwin, Diario del Viaje de un naturalista alrededor del mundo en el navío de S. M.Beagle, 1921; Phillip Parker King y Robert Fitz Roy, Narración de los viajes de levantamiento de los buques de S. M. Adventure y Beagle en los años 1826 a 1836, 1933; Félix Weinberg y colaboradores, Manual de Historia de Bahía Blanca. UNS, Bahía Blanca, 1978; Mabel N. Cernadas y Norma Buffa, Aspectos de la vida en la frontera, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1980; Mabel N. Cernadas, La vida en la frontera a través de algunos observadores extranjeros. Convivencia y enfrentamientos, Instituto de Investigaciones Históricas del Museo Roca, Buenos Aires, 1984; Mabel N. Cernadas, La organización de los partidos de la frontera entre 1852 y 1859: Bahía Blanca y Patagones, Sociedad Argentina de Historiadores, Pinamar, 1987; Félix Weinberg (Dir) Historia del sudoeste bonaerense, Plus Ultra, Buenos Aires, 1988; Mabel N. Cernadas, Valentín Alsina y la política inmigratoria entre 1852-1862 en Cuadernos del Sur , Nº 21, UNS , Bahía Blanca, 1988-1989; Mabel N. Cernadas, Valentín Alsina y la organización bonaerense. El régimen municipal y las prefecturas de campaña, en Revista Histórica, Instituto Histórico de la Organización Nacional, Buenos Aires, 1991; Mabel N. Cernadas, La expansión de la frontera en el sudoeste bonaerense entre 1852 y 1859 en Historia de los pueblos al sur del Salado, Olavarría, 1992; Mabel N. Cernadas, La vida en la frontera: Bahía Blanca en el año 1859, en Res Gesta, Nº 31, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. U.C.A., Rosario, enero-diciembre 1992; Mabel N. Cernadas, Inmigración en Bahía Blanca: la ciudad y campaña en 1869 ; Mabel N. Cernadas , Norma Buffa y Adriana Susana Eberle, Estudios sobre inmigración, Bahía Blanca, UNS, 1992, pp. 5 a 44; Mabel N. Cernadas, (Comp.) Bahía Blanca de ayer a hoy, Primer Seminario de Historia y realidad bahiense, Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur-Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Bahía Blanca, 1993; Mabel N. Cernadas, Valentín Alsina. Periodista, Jurista y Hombre de Gobierno, Utopía Ediciones, Bahía Blanca,1996.

Agradecemos a los integrantes del Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur (AMUNS), Dr. José Marcilese y Mg. Celeste Napal por haber contribuido con el material fotográfico con que cuenta la institución.

MABEL NÉLIDA CERNADAS

Es profesora, licenciada, magíster y doctora en Historia. Se desempeña como docente de posgrado en los Departamento de Humanidades y de Economía de la Universidad Nacional del Sur e investigadora principal del CONICET. Es asimismo directora de la carrera de doctorado en Historia e integra el Comité Académico de la maestría en Sociología.

En la formación de recursos humanos se destaca su trayectoria en la dirección de proyectos acreditados, investigadores, tesistas, becarios y pasantes. Autora y coautora de varios libros y capítulos de libros, ha publicado numerosos artículos y reseñas en revistas nacionales e internacionales, como también en actas de congresos sobre temas vinculados a la historia política y social argentina.

Creó el Archivo de la Memoria de la UNS y dirige el Centro de Estudios Regionales «Profesor Félix Weinberg» del Departamento de Humanidades de la UNS. En 2017 fue distinguida con el título de Profesora Extraordinaria Consulta de la UNS. En 2018 fue reconocida como mujer destacada de la ciudad de Bahía Blanca en Ciencia e Investigación, por la UNS y el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca por su aporte al conocimiento de la historia local.

🤗 En 8000 ofrecemos un periodismo bahiense, independiente y relevante.

Y vos sos clave para que podamos brindar este servicio gratuito a todos.

Con algún cafecito de $ 150 nos ayudás un montón. También podés hacer un aporte mensual, vía PayPal o por Mercado Pago:

¡Gracias por bancarnos!

👉 Y si querés saber más, acá te contamos quiénes somos, qué hacemos y por qué.