Por Hernán Perrière / Doctor en Antropología y docente de la UNS

En este artículo me refiero al llamado “malón de 1859” o “último malón a Bahía Blanca” y a los más de 100 cuerpos indígenas quemados en la actual Plaza Rivadavia, pero centralmente discuto con los sentidos comunes que se construyen desde las narrativas históricas oficiales en torno a ese evento, a la vez que presento otras lecturas y diversas miradas que tensionan la historia oficial.

Recupero el concepto de “producción histórica” (Trouillot, 2017) en tanto amalgama de diferentes prácticas de memorias presentes en la ciudad, asumiendo que hay una marcada asimetría entre la construcción de memorias de los sectores políticos dominantes y las memorias subalternas.

En relación con este tema, la antropóloga Ana Ramos (2016) estudió que las memorias dominantes son las que tratan y pueden fijar sentido sobre el pasado, organizar, uniformar experiencias e historias para hegemonizar y limitar interpretaciones amenazantes y enviarlas hacia el terreno de lo aceptable.

Para esto se utilizan diversos dispositivos: museos, bibliotecas, archivos, patrimonios, conmemoraciones, efemérides, medios de comunicación, agentes oficiales, profesionales que producen “políticas o encuadramientos de la memoria”.

En contrapartida, para los sectores subalternos (específicamente los indígenas con los que ella trabaja) la memoria se construye por dos procesos diferentes: la vivencia de la represión que genera traumas sociales y marcados silencios y, como complemento, por las imposiciones epistémicas hegemónicas que imponen ideologías de borramiento de las vivencias personales.

Asimismo, recuperar el “Malón de 1859” y “la hoguera del escarmiento” permiten debatir ideas e imágenes instaladas en la ciudad, que recobran sentido a partir del presente.

La socióloga Elizabeth Jelin (2018) estudió los procesos de memorias vinculadas al pasado reciente en el Cono Sur, estableciendo que la memoria está constituida por las maneras en que los sujetos construimos un sentido del pasado en su enlace con el presente y también con el futuro.

Hemos visto que en el frustrado intento de cambio de nombre al parque “Campaña del Desierto” se expresaron múltiples opiniones en los medios de comunicación tendientes a cimentar las narrativas hegemónicas, a la vez que se silenciaron las voces originarias y a quienes trabajamos con ellos y ellas, y se marginaron del debate a los y las especialistas en Historia de los Indígenas del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

En este sentido, no es casual que el parque mantenga la misma denominación porque las luchas por establecer monumentos, museos, memoriales y placas recordatorias se despliegan abiertamente, pero es el Estado quien promueve por diversos dispositivos los múltiples silencios sobre los acontecimientos y las interpretaciones políticas del pasado.

Esto no significa que la producción de memoria sea solo estatal: hay muchas y diversas, pero las producidas por el Estado intentan ser hegemónicas.

Es oportuno preguntarnos cuántas referencias hay en la ciudad sobre el “Malón de 1859” o por qué la carpa de educación intercultural “We sumaj che”, que cada 12 de octubre se instala en la Plaza Rivadavia, no encuentra repercusión en los medios masivos de comunicación.

“Se viene el malón”…

Cuántas veces hemos utilizado esta frase sin darnos cuenta de los adjetivos calificativos negativos a los que aludimos.

La idea del malón funciona como una categoría atemporal para explicar cualquier hecho disruptivo en nuestra cotidianeidad. ¿Pero hay malones en la actualidad?

El antropólogo Gastón Gordillo (2020) utiliza la metáfora del malón para explicar las actitudes racistas que se despliegan frente a los movimientos sociales: piqueteros, obreros, saqueos populares, entre otros.

Sin embargo, la categoría de malón a la que se le suman otros adjetivos, como “salvajes”, “violentos”, “temerosos” y “sorpresivos”, funcionó durante mucho tiempo como una idea rectora que ocultaba los motivos por los cuales los pueblos indígenas los efectuaban, a la vez que permitió construir una narrativa que justificó “la guerra al malón”.

Como consecuencia, se desplegaron políticas genocidas contra los pueblos indígenas: desmembramientos familiares, desapariciones forzadas, traslados a campos de concentración, reclusiones en el ejército, incorporación como mano de obra y asesinatos, entre otros (Mases, 2010; Pérez, 2016; Escolar, 2018; Delrio, Escolar, Lenton y Malvestitti, 2018).

En este sentido, la “acción malonera” adquiere más relevancia que sus nefastas consecuencias.

“El olor nauseabundo de la carne humana achicharrada se esparcía sobre la población y la columna de humo fétido que la pira producía se confundía con los primeros rayos de un sol rojo que asomaba, avergonzado de tanto salvajismo”. (Crespi Valls, 1955, 1959)

Esas palabras son de Cerri, quien participó como cabo de la Legión Agrícola Militar en la defensa del poblado de los indígenas maloneros. A confesión de partes, relevo de pruebas.

Este y otros crímenes de “lesa humanidad” están ampliamente documentados.

Como han estudiado los historiadores de la UNS Sebastián Alioto y Juan Francisco Jiménez (2013), el malón consistió en una estrategia defensiva que conjugaba distintos planos en el contexto del siglo XIX.

Uno de ellos, el más general, permite problematizar que el Estado argentino aún estaba en construcción. Con la caída de Juan Manuel de Rosas, en 1852, se produce una secesión entre lo que se llamó Estado de Buenos Aires y la Confederación dirigida por Justo José de Urquiza.

En este contexto, las relaciones diplomáticas con los indígenas de entrega de obsequios a los “indios amigos” (Ratto, 2015) y de violencia a los “enemigos” se abortó con la caída de Rosas.

Como consecuencia, se desestructuró el control estatal sobre las parcialidades indígenas y se implementó desde el Estado de Buenos Aires una política ofensiva hacia los grupos de ranqueles (en el norte del actual territorio de La Pampa) y salineros que respondían al lonko Calfucurá establecidos en Salinas Grandes (centro-este de la provincia de La Pampa).

En 1858, el gobierno provincial efectuó distintas campañas militares ofensivas que partieron de Bahía Blanca dirigidas hacia las tolderías de Calfucurá, apropiándose de ganado y provisiones, aunque no pudieron cumplir el objetivo de llevarse prisionero al líder.

En otro artículo (Perrière, 2020) hice referencia al contexto local analizando que, para la organización del malón, el cacique Calfucurá tendrá otros motivos.

El incumplimiento de los acuerdos de paz firmados, un año antes, con el sargento y comerciante Francisco Iturra, de Bahía Blanca, prepararon el terreno (Villar y Ratto, 2004).

Asimismo, Iturra mantenía el monopolio en la compra de cueros a los indígenas, estableciendo las condiciones a estas poblaciones. Seguramente por este hecho, el malón en su paso incendió su pulpería.

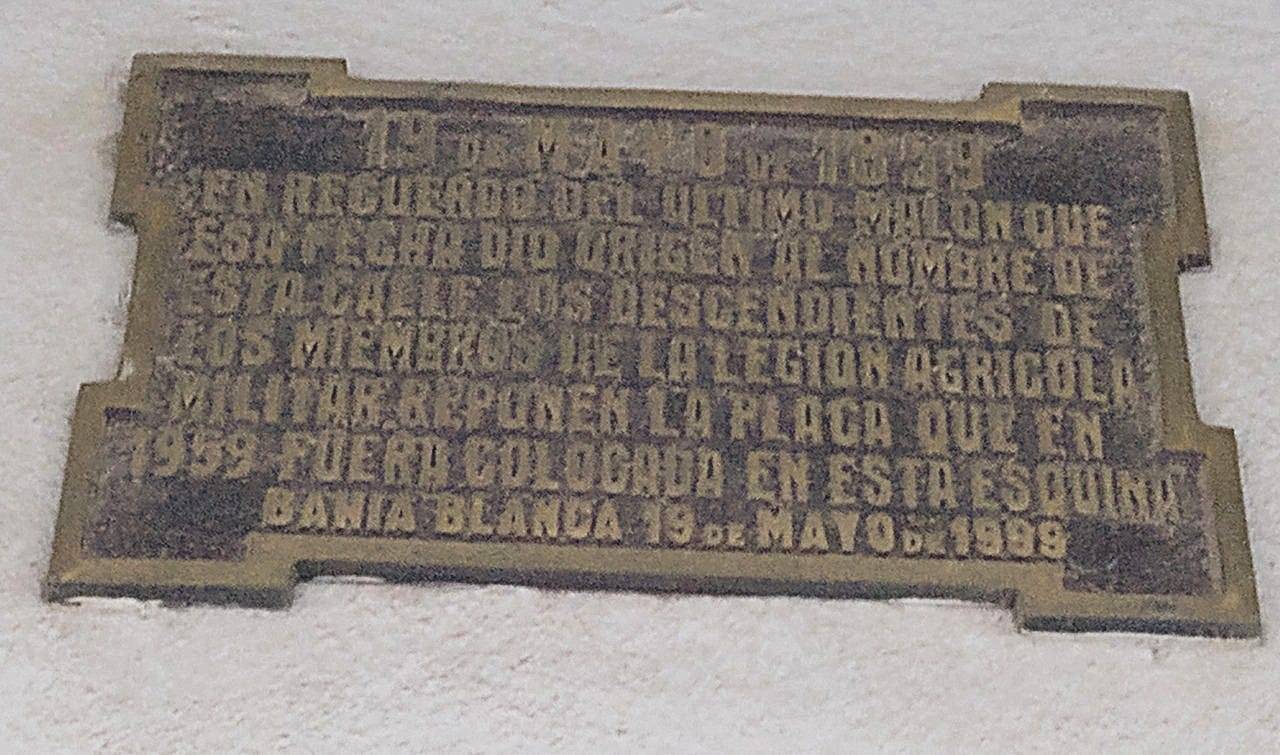

Una placa que se encuentra en el lugar (19 de Mayo y Zelarrayán) fue colocada en 1999 para recordar el hecho. Anteriormente, para el aniversario 150° de la cuidad, en 1978, el intendente de facto de la última dictadura militar planificó la colocación de una placa recordatoria del malón en la calle 19 de Mayo.

Volviendo al siglo XIX, hay otros agravios a mencionar previos al malón: la retención de cautivas por parte de Buenos Aires (ente ellas, una esposa de Calfucurá) y el asesinato de su pariente José María Bulnes Yanquetruz en una pulpería bahiense, en 1857 (Alioto y Jiménez, 2013).

Frente al malón, el poblado de Bahía Blanca fue defendido por un gran frente militar integrado por el Regimiento de Granaderos, la Guardia Nacional, la Legión Agrícola Militar (establecida en Nueva Roma un tiempo antes) y los “indios aliados” al mando de Ancalao y Linares.

Consecuencia: una masacre.

Una posterior orden del presidente de la Municipalidad autorizó al coronel José Orqueda a quemar públicamente los cadáveres de los indígenas asesinados. Ocurrió en la actual Plaza Rivadavia, en el centro bahiense.

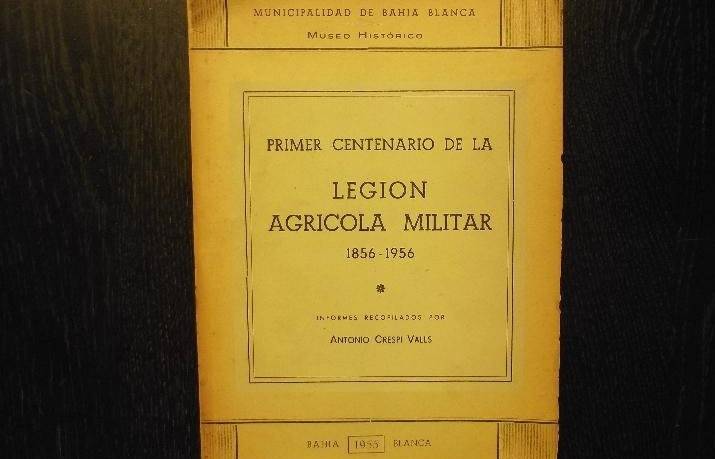

Fue Antonio Crespi Valls, una voz de la historia oficial, quien, como director del Museo Histórico de Bahía Blanca (1951-1959), recopiló y publicó una serie de testimonios al cumplirse el primer centenario, el 19 de mayo de 1959.

Entre ellos, cita una carta destinada a Orqueda escrita por los consejeros municipales un día después de los hechos: “Arden aún hasta este día en la plaza pública algunos cadáveres humanos”, testimoniaron Julio Casal, Cornelio Galván, Mariano Méndez, Zenón Ituarte y Bruno Quintana.

Fue un pedido para que “cese el espectáculo que la gente culta de la población, no acostumbrada a él, no puede presenciar sin horror” (Crespi Valls, 1959, página 139).

El relato de los hechos permite considerar dos precisiones.

En primer lugar, que los malones son sucesos esporádicos y justificados en un contexto de relaciones interétnicas entre los criollos y los pueblos indígenas.

Estas relaciones se articulaban en torno a acciones de convivencia pacífica y de violencia, asumiendo siempre que las negociaciones son asimétricas y que son las políticas estatales las que resuelven las llamadas “campañas o conquistas al desierto”, de ocupación de los territorios indígenas de la actual provincia de Buenos Aires.

Por ejemplo, las de Pedro Andrés García (1810 y 1823), Martín Rodríguez (1820, 1823 y 1824), Federico Rauch (1826 y 1827) y Juan Manuel de Rosas (1833 y 1834).

Estas relaciones sociales, económicas, comerciales y políticas fluctuaron durante el siglo XIX. Podemos referirnos a una frontera híbrida y mestiza, con importantes acuerdos y desacuerdos entre ambas sociedades (Bechis, 1989; Mandrini, 1992; Villar y Ratto, 2004).

A su vez, los grupos indígenas comerciaban con los pobladores de los fuertes y fortines y también establecieron un circuito económico con otros grupos a ambos lados de la cordillera.

Pensamos a la frontera no como un límite fijo o estático, sino más bien como fronteras en construcción, ya sean provinciales o nacionales.

De esta manera, no resulta adecuada la idea de aludir a los indígenas como “chilenos” o “argentinos”. Este fue un recurso y una construcción ideológica utilizada en el contexto de los conflictos limítrofes con Chile a fines del siglo XIX, y que los sectores conservadores lo retoman en la actualidad para referirse al pueblo mapuche.

En segundo lugar, los sectores dominantes se apropian selectivamente de hechos, usan y recrean un pasado según sus intereses políticos e ideológicos, a la vez que olvidan y silencian otros para legitimar procesos de identificación y alterización (Ramos, Crespo y Tozzini, 2016).

La memoria se construye desde el presente, y por esto se establecen estrategias o mecanismos por los cuales se silencian historias de los sectores subordinados. A la luz de los derechos humanos y los específicos de los pueblos indígenas, es necesario dar vuelta la carga prejuiciosa a la que se refiere el “malón” para avanzar en considerar al “malón de 1859” como una masacre perpetrada por el Estado de Buenos Aires hacia los pueblos indígenas. Un antecedente al genocidio de las campañas militares de la década de 1870 (Delrio, 2011; Lentón, 2011).

“Por suerte desde que pasó Roca por Bahía Blanca, no quedó ni un indio y así la ciudad pudo progresar”…

Este tipo de expresiones se multiplicaron por demás en los últimos tiempos, combinadas con acciones repudiables como las amenazas de muerte, acompañadas con artefactos explosivos, a la representante de la comunidad mapuche Olga Curipan.

Pero estos actos fascistas extremos comparten un sentido común que el Estado argentino ha construido con paciencia a lo largo del tiempo. Ya me referí a la idea de que “los mapuches son chilenos” y que por lo tanto “hay que expulsarlos”, frases actuales dirigidas a la dirigente mapuche.

Asimismo, resulta “normal” considerar que en la Argentina no hay pueblos indígenas. Importantes sectores de la población y de la clase política afirman que “los argentinos venimos de los barcos”, en alusión a los contingentes migratorios europeos.

Otras opiniones se refieren a que, como consecuencia de las “conquistas del desierto”, los indígenas desaparecieron para siempre. Estas ideas se desvanecen cuando aparecen en escena las comunidades originarias que defienden su territorio, la posesión y propiedad de sus tierras, el medioambiente u otros derechos humanos y constitucionales que les corresponden.

Pero estas ideas “no caen del cielo”.

El Estado argentino se construyó sobre una matriz de otredad que aniquiló y luego negó la presencia étnica de los pueblos indígenas.

La antropóloga Rita Segato (2007) estudió el fuerte contenido uniformador del Estado argentino asociado con la conformación de la nación a lo que llamó “formaciones nacionales de alteridad”, que consisten en representaciones hegemónicas, concebidas por la imaginación de las élites dominantes; por ejemplo, la idea de “desierto”, que son incorporadas como forma de vida a través de narrativas propagadas por el Estado y una única cultura.

Esta matriz del Estado-Nación, que surgió en la segunda mitad del siglo XIX, se fue complementando con otros basamentos como la idea de “civilización y barbarie”.

La antropóloga Claudia Briones (2008) se refiere a la categoría de “desierto” asociada a un “salvaje” al que había que civilizar, incorporándolo al sistema nacional y al proceso productivo.

Para las élites dominantes, el “progreso” se asocia a la llegada de inmigrantes europeos y al puerto de Buenos Aires que insertaba a la Argentina en el mercado mundial como proveedora de materias primas.

Es la imagen de un país con un centro hegemónico que gobernaría a un cuerpo débil y al interior concebido como un “desierto”.

Pero estas ideas de “progreso” y “modernidad” se transformaron en políticas estatales luego de la llamada “unificación nacional” en la década de 1860, cuando la cuestión indígena cobró cada vez más protagonismo.

Fue en la década de 1870, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, cuando las campañas militares contra los grupos indígenas son decididamente una política de Estado nacional.

Las campañas militares de Adolfo Alsina y de Julio Roca responden a un plan estatal que fue discutido y apoyado por el Congreso de la Nación y, por lo tanto, sus consecuencias son responsabilidad del Estado.

En el contexto de Bahía Blanca, estas imágenes están muy presentes en la producción de las narrativas históricas oficiales que, apoyadas en las investigaciones de algunos académicos como el historiador Hernán Silva, han colaborado en construir una “Bahía Blanca sin indios” y han destacado una fuerte presencia de las políticas de Roca sobre todo luego de la “Conquista del Desierto”.

De hecho, la denominación “la segunda Bahía Blanca” fue presentada por el historiador en el Congreso Nacional de Historia sobre la Conquista del Desierto, para celebrar el centenario de dicho suceso en 1979, en la ciudad de General Roca. Pero, ¿qué tiene que ver esta idea con los pueblos indígenas?

Las explicaciones son varias. Uno de mis argumentos consiste en cuestionar esta idea de las fundaciones o las etapas en la historia de Bahía Blanca, porque han construido dos imágenes muy potentes.

Las “dos fundaciones” o “la segunda Bahía Blanca” (hay textos que hablan de una “tercera”) entraman lógicas estatales asociadas a la idea de “progreso”: el fuerte que da origen a la fundación de la futura Bahía Blanca (1828) como mojón en el “desierto”, de estrategia militar defensiva en la guerra contra Brasil y la “protección” del poblado de Carmen de Patagones; y la otra, la llegada del ferrocarril y la creación en 1884 del puerto de Ingeniero White (nombre impuesto por Roca) como consecuencia directa de la “Conquista del Desierto”.

Estos argumentos que reivindican la figura de Roca han sido ampliamente discutidos (Trinchero y Valverde, 2014). Sin embargo, resurgen cada vez que los pueblos originarios reclaman por sus derechos o cuando se propone avanzar en los cambios de nombres de calles, escuelas, parques y ciudades (Silva, 1981, 1985; Linares y Fernández Peña, 2021).

Estas imágenes potentes presentan una controversia: ¿qué sucedió entre 1828 y 1884? ¿Desapareció Bahía Blanca? ¿Bahía Blanca no “progresó”? ¿Y el malón donde quedó?

Desde las narrativas oficiales y la pluma de sus intelectuales se intenta invisibilizar un período de relaciones interétnicas conflictivo y a veces violento donde la presencia indígena es tan importante como la criolla (Villar y Jiménez, 2004, 2009, 2011).

Además, la asociación del puerto con el “progreso” y la “modernidad” oculta que por el muelle de Bahía Blanca en 1878 fueron enviados los jefes indígenas capturados, Epumer Rosas, Juan José Catriel y Vicente Pincen, en el vapor Santa Rosa hacia Buenos Aires y, como destino final, al campo de concentración de la isla Martín García.

Para Trouillot (2017) las presencias y las ausencias incorporadas en las fuentes (artefactos y hechos que convierten un acontecimiento en un hecho) o en los archivos (hechos recogidos, tematizados y procesados como documentos y monumentos) no son neutrales ni naturales.

Hay un compromiso estatal en la práctica del silencio; las menciones y los silencios son activos y son inherentes a la Historia y demuestran los límites para la reconstrucción exacta del pasado.

Newen y Memoria

Además de las memorias y silencios producidos desde los grupos dominantes, a nivel social también se construyen memorias que muchas veces tensionan o cuestionan las narrativas hegemónicas.

La memoria es una práctica que genera conocimientos que se construyen permanentemente entre sujetos en trayectorias sociales o colectivas. Así, los conceptos de “memoria colectiva” o de “actos del recuerdo” (Halbwachs, 2004) permiten hablar de los procesos de recuerdo y olvido de grupos o colectividades, advirtiendo que cuando rememoramos algún acontecimiento no lo hacemos solos o solas, sino que enlazamos recuerdos con los demás.

Estos conceptos permiten abordar las luchas sociales y políticas protagonizadas por los grupos sociales. Para Ramos (2016), las memorias militantes se originan desde la experiencia de un conflicto y desde una visión de la desigualdad de las narraciones históricas.

Muchos son los eventos de producción histórica que se refieren al “malón de 1859”. Muchas de ellas están invisibilizadas y la idea de este artículo es recuperarlas en esta parte final.

En la Bahía Blanca que se resiste a la negación de los pueblos indígenas hay prácticas de memorias que intentan reparar los nefastos hechos de 1859, a la vez que disputan sentidos contra el lento y persistente proceso de construcción de la historia hegemónica de la ciudad, muchas de ellas vinculadas a las prácticas educativas.

No se trata de hechos menores, ya que es en las escuelas donde se manifiestan estos procesos que tensionan las memorias dominantes, hitos claves para abordar la interculturalidad (Perrière, 2022).

En una entrevista del 4 de mayo de 2018, una integrante de la organización Kumelen Newen Mapu se refirió al malón y a las acciones que realizan para visibilizar el hecho:

—Todos los 19 de mayo hacemos la ceremonia, recordamos a los hermanos que fueron asesinados, pero también hacemos una actividad que se llama “Bahía originaria”, con todo un montón de actividades culturales para compartir con la población, con la ciudadanía, sin dejar de lado este hecho tan aberrante que ocurrió en la ciudad.

Acá puede verse un video de una charla del historiador Sebastián Alioto de 2017, en el contexto del ciclo “Bahía originaria”:

En 2013, con la historiadora y arqueóloga Alejandra Pupio invitamos a la organización Kumelen a escribir unas palabras sobre el malón en un manual de historia destinado a jóvenes de la escuela secundaria.

Fueron palabras de memoria y lucha:

“Falta poco para que amanezca, la mañana está particularmente fría, no es un día como otros; el rakizuan (el pensamiento) ha estado inquieto durante toda la noche.

Se entrelazan sentimientos de recuerdos tristes, de reencuentros sólidos y de sabiduría ancestral donde el newen de nuestros antepasados volverá a reunirse.

Hoy es 19 de mayo, una fecha particular para el pueblo nación mapuche y para todos los pueblos originarios. Es precisamente en la plazoleta ubicada en la esquina de las calles Florencio Sánchez y 19 de Mayo en la ciudad de Bahía Blanca donde nuestros ‘lagmen’ (hermanos), aproximadamente 200, fueron capturados en lo que se conoce como el malón de 1859.

Lamentablemente fueron asesinados y quemados en la Plaza Argentina, hoy conocida como Plaza Rivadavia.

Hechos dolorosos como este nos hacen recordar: la expropiación de las tierras y pertenencias de las comunidades, la separación de los grupos y las familias, llevadas a campos de concentración bajo el control militar, y la distribución de nuestros lagmen en diferentes puntos del país como fuerza de trabajo semiesclavo.

Sentimos en nuestro ‘piuke’ (corazón) la necesidad de no olvidar y del profundo respeto a cada uno de ellos que sufrieron la tortura, el despojo, la humillación.

Es por esto que vamos desde distintos puntos de la ciudad hacia la plaza: porque queremos mantener viva la memoria de aquel aberrante acontecimiento.

El sol empieza a regalarnos sus primeros rayos, nuestro ‘wenufoye’ y también la ‘wipala’ flamean movidas por la energía del viento, se escucha el sonido del ‘kultrun’ que las ancianas tocan en ritmo ceremonial acompañando el sonido de la ‘pifilca’, envolviéndolo todo en una energía especial y poderosa.

Revalorizar, reivindicar, difundir, nuestra cultura es un legado. Pocos son los datos escritos, pero mucha la memoria que llevamos de generación en generación, la cual nos permite construir nuestra identidad y la historia como nación originaria.

Es por esta razón que el Pueblo Mapuche y todos los Pueblos Originarios continúan la lucha para que este y otros hechos no queden olvidados.

El avasallamiento hacia los Pueblos Originarios y el despojo de sus tierras aún existen.

Solo queremos vivir en armonía con la naturaleza, cuidarla porque si desaparece un elemento de la naturaleza desaparece con él un elemento de nuestra cultura.

Debemos entender lo que nuestros mayores nos enseñaron: que no somos dueños de la tierra, somos parte de ella. Marichiweu!” .

Durante la investigación de mi tesis de doctorado encontré que en las Escuelas Medias de la UNS se impulsó en 2015 un proyecto del programa “Jóvenes y Memoria” referido al malón de 1859 desde una perspectiva educativa basada en los derechos humanos, que concluyó en noviembre de ese año con la presentación de un video:

Se menciona ahí la finalidad de este abordaje:

“Con una perspectiva de reparación histórica, de pedagogía de la memoria, con procesos de reflexión crítica, en un marco de diálogo intercultural, como forma de profundizar nuestra democracia sin olvidos, y con verdad y justicia, recordaremos un hecho acontecido, que transcurre en la plaza céntrica y principal de la ciudad hace algo más de 150 años.

La memoria, los silencios sin procesar y los olvidos en relación a este hecho conflictivo tensionante son parte de este tipo de situaciones.

Esta existencia de memorias en conflicto conforma una memoria colectiva. Avanzar en el reconocimiento de las responsabilidades del Estado y la sociedad, develar la verdad y reparar las injusticias es parte del proceso a abordar en la transmisión de la memoria histórica en la escuela y la sociedad.

Nuestra narración tiene una herida abierta, que la memoria no quiere cerrar, y para eso nos juntamos y reconstruimos este relato, sobre el mal llamado ‘último malón’.

Estos recuerdos deben servir para que las nuevas generaciones sepan lo ocurrido y no permitan que estas historias genocidas y racistas se repitan, porque sin memoria no hay futuro. Y porque sin historia no hay identidad”.

En 2017, una estudiante del profesorado de Folclore de la Escuela de Danzas de Bahía Blanca elaboró una puesta sobre el malón de 1859 que tituló “Cenizas del pasado” , para “contar la historia revalorizando a los pueblos originarios y no desde la perspectiva de la historia contada por los militares”.

En esta producción, la estudiante utilizó al malambo como sinónimo de enfrentamiento entre militares e indígenas, utilizó una tela y luces rojas para representar la hoguera del escarmiento e invitó a la organización Kumelén Newen Mapu para que entren en la escena pidiendo justicia:

Otra experiencia vinculada a las prácticas artísticas se desarrolló en 2021: para un examen, una estudiante de la Escuela de Artes Visuales de Bahía Blanca evocó al malón de 1859 con una intervención en la placita de la calle 19 de Mayo.

La acción consistió en colgar pañuelos de color azul con las frases “Resistencia heredada”, “Amulepe Taiñ Weichan” (que siga nuestra lucha) y “Malón genocida”.

Por último, entre otras producciones referidas al malón puede encontrarse una mención en el Museo y Archivo Histórico, en el Museo Fortín Cuatreros asociado a la vida del General Cerri (las únicas referencias estatales al respecto); en el relato “El último malón”, del grupo musical Jauría; en un texto del investigador Joaquín García Insausti (2015) sobre las representaciones del malón en el contexto del bicentenario argentino, y de mi autoría (2020) que analiza las producciones de memorias sobre el malón, destinadas y producidas por estudiantes de la escuela secundaria.

✍️ Hernán Perrière

Doctor en Antropología (Facultad de Filosofía y Letras, UBA).

Diplomado en Antropología Social y Política (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).

Profesor y Licenciado en Historia (Departamento de Humanidades, UNS).

Docente e investigador del Departamento de Humanidades (UNS) y de la Unisal.

Becario posdoctoral del CONICET.

📚 Referencias bibliográficas

Alioto, Sebastián y Jiménez Juan F 2013 “Los salineros de Calfucurá y el malón de 1859 sobre Bahía Blanca. En Pupio, Alejandra y Perrière, Hernán Malones, fortines y estancias en la identidad de General Daniel Cerri (Bahía Blanca: Ediuns).

Bechis, Martha 1989 “Los liderazgos políticos en el área arauco-pampeana en el siglo XIX: ¿autoridad o poder?” (Buenos Aires: NAya).

Briones, Claudia 2008 “Formaciones de alteridad: contextos globales, procesos nacionales y provinciales”. En Briones Claudia (Comp) Cartografías argentinas: políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad (Buenos Aires: Antropofagia).

Crespi Valls, Antonio 1955 Primer centenario de la legión Agrícola Militar: 1856-1958 (Bahía Blanca: Museo Histórico).

Crespi Valls, Antonio 1959 La invasión del 19 de mayo de 1859. Primer centenario, 1859- 1959 (Bahía Blanca: Museo Histórico).

Delrio, Walter Daniel 2011 “Genocidio como categoría analítica: memoria social y marcos alternativos” En Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana (Mendoza) Vol. 1 Nº 2.

Delrio, Walter; Escolar, Diego; Lenton; Claudia y Malvestitti, Marisa (Comps.) 2018 En el país del nomeacuerdo. Archivos y memorias del genocidio del Estado argentino sobre los pueblos originarios, 1870-1950 (Viedma: Editorial Universidad de Río Negro).

Escolar, Diego 2018 Los dones étnicos de la Nación. Identidades huarpes y modos de producción de soberanía en Argentina (CABA: Prometeo Libros).

García Insausti Joaquín 2015 “La construcción de un relato sobre el pasado fronterizo. Representaciones del último malón (Bahía Blanca, 19 de mayo de 1859) en el contexto del Bicentenario de la revolución de mayo”. En Los usos y apropiaciones del pasado en la Argentina Bicentenaria (Bahía Blanca: Hemisferio Derecho).

Gordillo, Gastón 2020 “Se viene el malón. Las geografías afectivas del racismo argentino. En Cuadernos de Antropología Social (CABA: Facultad de Filosofía y Letras).

Halbwachs, Maurice 2004 La memoria colectiva (Zaragoza: Prensas Universitarias)

Jelin, Elizabeth 2018 La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social. (CABA: Siglo XXI).

Lenton, Diana 2011 “Presentación del debate: Genocidio y política indigenista. Debates sobre la potencia explicativa de una categoría polémica” En Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana (Mendoza).

Lenton, Diana; Delrio, Walter; Pérez, Pilar; Papazian, Alexis; Nagy, Mariano y Musante, Marcelo 2015 “Introducción. En Huellas de un genocidio silenciado: los indígenas en Argentina” En Conceptos (CABA: Universidad del Museo Social Argentino).

Linares, Sebastián y Fernández Peña, Marcos No es sólo el nombre de un parque (Bahía Blanca: La Nueva, 11/7/2021)

Mandrini, Raúl 1992 “Pedir con vuelta. ¿Reciprocidad diferida o mecanismo de poder? En Antropológicas Nueva Época.

Mases, Enrique Hugo 2010. Estado y cuestión indígena: el destino final de los indios sometidos en el sur del territorio (1878-1930) (Buenos Aires: Prometeo Libros).

Pérez, Pilar 2016. Archivos del silencio: estado, indígenas y violencia en Patagonia (CABA: Prometeo Libros).

Perrière, Hernán 2020 “Malón de 1859 a Bahía Blanca: memorias conflictivas destinadas a y producidas por estudiantes de la escuela secundaria” En Corpus (Mendoza). Vol. 10, Nº. 1.

Perrière, Hernán 2022 “Pueblos indígenas y la enseñanza de la historia en perspectiva intercultural en la escuela secundaria del sur bonaerense (Argentina)”. En Runa. Archivos para las Ciencias del Hombre (CABA. Facultad de Filosofía y Letras).

Ramos Ana Margarita, Crespo Carolina y María Alma Tozzini 2016 “En busca de recuerdos ¿perdidos? Mapeando memorias, silencios y poder. En Memorias en lucha. Recuerdos y silencios en contextos de subordinación y alteridad (Viedma: Universidad Nacional de Río Negro).

Ramos Ana Margarita 2016 “La memoria como objeto de reflexión: recortando una definición en movimiento” En Ramos Ana, Crespo Carolina y María Tozzini (Comp.) 2016 Memorias en lucha. Recuerdos y silencios en contextos de subordinación y alteridad (Viedma: Universidad Nacional de Río Negro).

Ratto, Silvia 2015 Redes políticas en la frontera bonaerense 1836-1873: crónica de un final anunciado (Bernal: Universidad Nacional de Quilmes).

Segato, Rita 2007. La Nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la identidad (Buenos Aires: Prometeo Libros).

Silva, Asdrúbal Hernán 1981 “La segunda Bahía Blanca (a un siglo de la transformación bahiense). Ideas/Imágenes. Suplemento cultural de La Nueva Provincia. Domingo 2 de septiembre de 1981. Año 2. Nº 57.

Silva Hernán Asdrúbal 1985 “La segunda Bahía Blanca. Separata del Congreso Nacional de Historia sobre la Conquista del Desierto” (Buenos Aires. Academia Nacional de la Historia).

Trouillot, Michel-Rolph 2017 Silenciando el pasado. El poder y la producción de la Historia. (Granada: Comares Editorial)

Trinchero, Hugo y Valverde, Sebastián 2014 “De la “guerra con el indio” a los pueblos originarios como sujetos sociales y políticos: del Centenario al Bicentenario argentino” en Trinchero Hugo, Campos Muñoz, Luis y Valverde Sebastián (coordinadores) Pueblos indígenas, Estados nacionales y fronteras. Tensiones y paradojas de los procesos de transición contemporáneos en América Latina (CABA: Editorial Facultad de Filosofía y Letras).

Villar, Daniel y Jiménez, Juan Francisco 2004 “Como buche de ñandú. Negocios en la frontera: pulperos, militares, hacendados e indígenas en Bahía Blanca, hacia mediados del siglo XIX”. En D. Villar y S. Ratto (Eds.), Comercio, ganado y tierras en la frontera de Bahía Blanca (1850-1870) (Bahía Blanca: Centro de Documentación Patagónica, Departamento de Humanidades. Universidad Nacional del Sur)

Villar, Daniel y Jiménez, Juan Francisco 2009 “Cómo ha de desamparar a puros amigos, hermanos, parientes. Líderes y liderados en las sociedades indígenas de la región pampeana (década de 1830)”. En III Jornadas de investigación en Humanidades. (Bahía Blanca).

Villar, Daniel y Jiménez, Juan Francisco 2011 “Amigos, hermanos y parientes. Líderes y liderados en las Sociedades Indígenas de la Pampa Oriental (siglo XIX)” (Bahía Blanca: Centro de Documentación Patagónica, Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur).Villar, Daniel y Ratto, Silvia. (Eds.) 2004. Comercio, ganado y tierras en la frontera de Bahía Blanca (1850-1870) (Bahía Blanca: Centro de Documentación Patagónica, Departamento de Humanidades. Universidad Nacional del Sur).

🤗 En 8000 ofrecemos un periodismo bahiense, independiente y relevante.

Y vos sos clave para que podamos brindar este servicio gratuito a todos.

Con algún cafecito de $ 150 nos ayudás un montón. También podés hacer un aporte mensual, vía PayPal o por Mercado Pago:

¡Gracias por bancarnos!

👉 Y si querés saber más, acá te contamos quiénes somos, qué hacemos y por qué. Abrazo bahiense.